マットレスの厚さによる特徴や寝心地と用途や価格を比較

マットレスの厚さの特徴や基本的な考え方について

マットレスを選ぶ際に見落としがちなのが「厚さ」の違いです。しかし、この厚みこそが、寝心地やサポート力、使用シーンに大きな影響を与える重要な要素なのです。

マットレスの厚みは、一般的に5cmから30cm程度まであり、用途や構造によってさまざまなタイプが存在します。

たとえば、収納しやすい薄型マットレスは来客用や一時的な利用に適していますが、長期的に使う場合は、10cm以上のしっかりとした厚みが必要になります。

また、15cm以上の高反発や多層構造のマットレスは、体圧分散性や耐久性に優れ、腰痛対策や主寝具としても人気です。

さらに、厚さが増すことで使われる素材や内部構造も複雑になるため、価格にも直結するポイントとなります。つまり、マットレスの厚みは単なる見た目やサイズの違いではなく、機能性と快適さを左右する重要な判断材料なのです。

この記事では、厚さごとの特徴やメリット・デメリットをわかりやすく解説し、あなたに最適なマットレス選びをサポートします。

マットレスの厚さが【5〜9cm】の薄型マットレスの特徴

マットレスの厚さが【5〜9cm】の薄型タイプは、軽量で取り扱いやすく、省スペースに優れた点が大きな特徴です。

主に来客用や子ども用、短期的な利用に適しており、折りたたんで収納できるため、部屋を広く使いたい方に人気があります。

薄型マットレスは、価格も比較的リーズナブルで初めての購入にもおすすめですが、厚さが少ない分、クッション性や体圧分散性には限界があるため、長時間の使用にはやや不向きです。

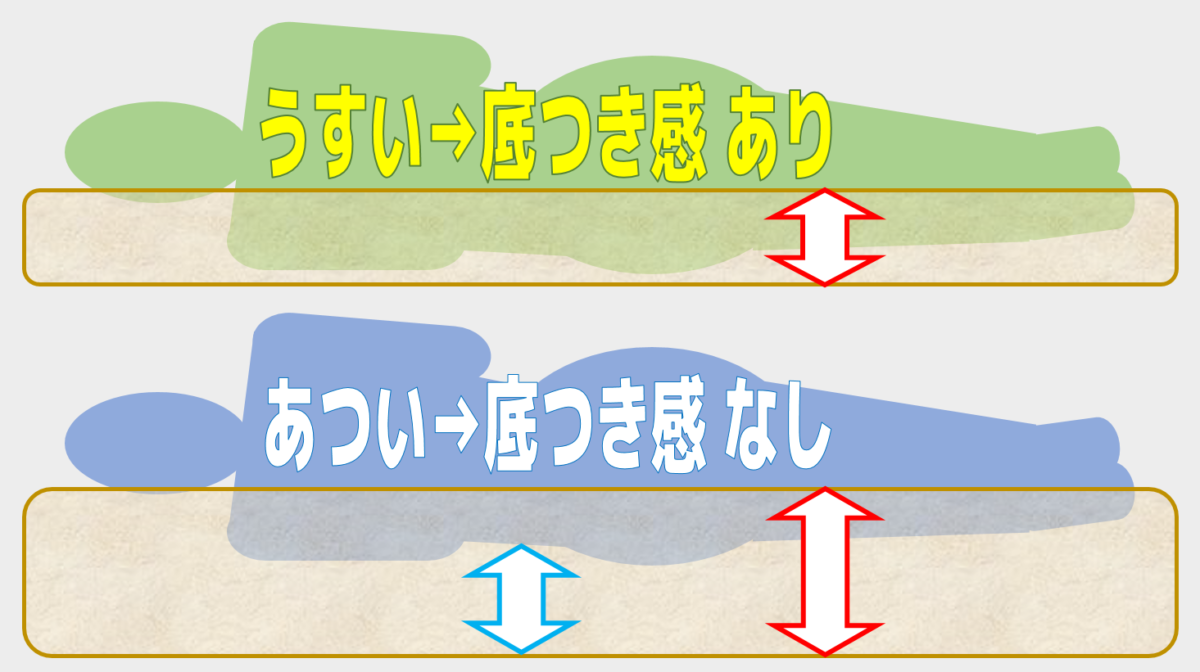

特に体重が重い方や、腰痛をお持ちの方は、底付き感を感じることもあるため注意が必要です。

ただし、高反発ウレタンやプロファイル加工されたモデルを選べば、薄型でも一定の寝心地やサポート力を確保できる製品もあります。

使用頻度や目的に応じて、薄型マットレスを補助的に使う、または敷き布団やトッパーと併用することで快適性を高めることも可能です。

このように、薄型マットレスは軽さ・収納性・価格を重視したい方に最適な選択肢です。

マットレスの厚さが【10〜14cm】の標準的な厚みの特徴

マットレスの厚さが【10〜14cm】のタイプは、日常使いに適した“標準的な厚み”として、多くの人に選ばれているバランス型マットレスです。

床に直置きしても底付き感が少なく、寝心地とサポート力の両面において高い満足感を得られるのが特徴です。

この厚さは、高反発ウレタンや多層構造などの機能素材と相性が良く、寝返りを打ちやすいため、腰痛予防にも効果的とされています。

特に、体圧分散性が高いモデルであれば、体にフィットしつつも沈み込みすぎず、自然な寝姿勢を保ちやすくなります。

さらに、折りたたみ可能な製品も多く、収納性と快適性のバランスを両立している点も魅力です。価格帯は中程度で、コストパフォーマンスに優れたマットレスが豊富に揃っている層でもあります。

このように、【10〜14cm】のマットレスは、毎日使う寝具として快適さ・機能性・価格のバランスが取れた理想的な選択肢といえるでしょう。

マットレスの厚さが【15〜20cm以上】の高機能マットレスの特徴

マットレスの厚さが【15〜20cm以上】あるタイプは、高機能マットレスとして、寝心地・サポート力・耐久性のすべてに優れた上位モデルです。

この厚さになると、多層構造や高密度ウレタン、ポケットコイル、ファイバー素材などの高機能素材が採用されることが多く、まさに“本格的な主寝具”として選ばれています。

特に注目すべきは、体圧分散性の高さと体全体をしっかり支えるサポート力です。

寝返りが打ちやすく、腰や肩への負担を最小限に抑えられるため、腰痛や肩こりに悩む方にもおすすめです。また、厚みがあることで、底付き感がまったくなく、まるでベッドに包み込まれるような上質な寝心地が実現します。

さらに、通気性や防ダニ・抗菌加工などの衛生機能を備えたモデルも多く、長期間快適に使用できる点も大きなメリットです。

価格帯はやや高めですが、寝具にこだわりたい方、睡眠の質を重視する方には非常にコストパフォーマンスの高い選択といえるでしょう。

マットレスの厚さが寝心地に与える影響について

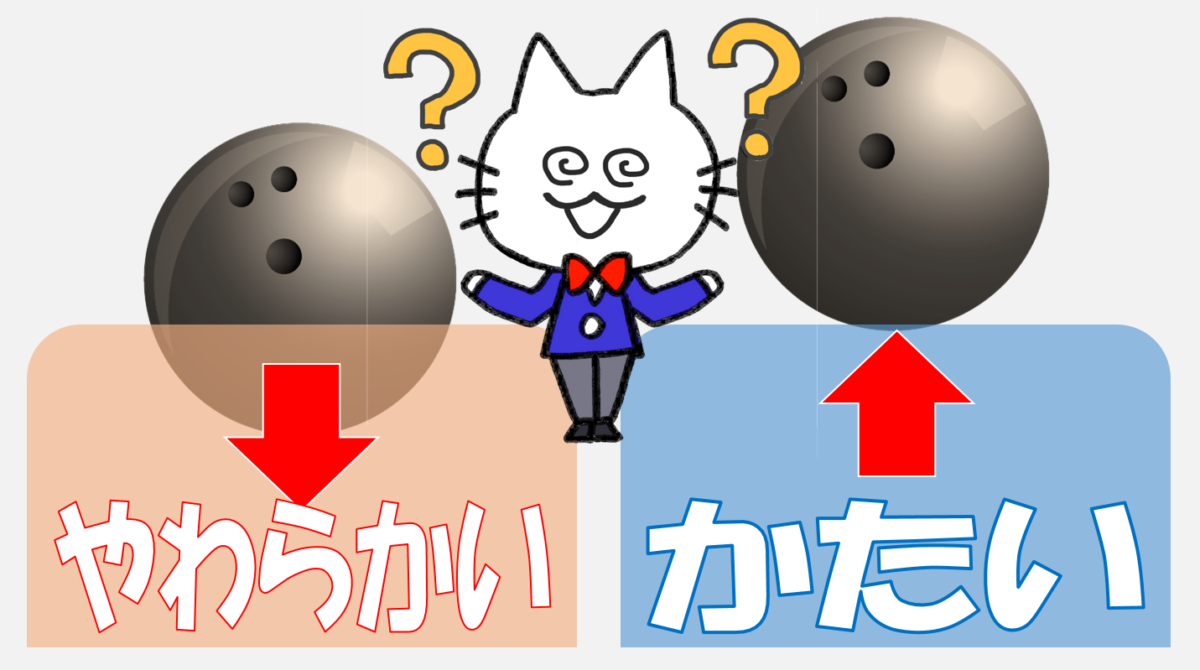

マットレスを選ぶ際、「硬さ」や「素材」に注目する方は多いですが、実は「厚さ」も寝心地を大きく左右する重要なポイントです。

中でも、マットレスの厚さは、寝ているときの体圧分散性やサポート力に直結する要素であり、快適な寝姿勢や深い睡眠の質に大きな影響を与えます。

たとえば、厚さが足りないと体が沈みすぎて姿勢が崩れたり、逆に薄すぎて床の硬さを感じてしまうことがあります。これにより、背中や腰に負担がかかり、朝起きたときに疲労感や痛みを感じる原因になることも少なくありません。

一方で、適切な厚みのマットレスは、体をバランスよく支え、理想的な寝姿勢を自然に保つことができ、結果として快適な寝心地を実現します。

この記事では、厚さによる寝心地の違いやそれぞれの特徴を詳しく解説し、あなたにぴったりなマットレス選びをサポートします。

寝心地に与える影響1・薄型マットレス(5〜9cm)の寝心地

マットレスの厚さが【5〜9cm】の薄型タイプは、収納性や軽さを重視する方に人気の選択肢です。

しかし、寝心地の観点から見ると、いくつかの注意点があります。特に、体圧分散性やサポート力が十分とはいえず、長時間の使用には不向きな場合が多いです。

薄型マットレスは、床の硬さを感じやすく、体が沈み込まずに硬い寝心地になりやすい傾向があります。

これは、特に体重のある方や、腰や背中に不安を抱える方にとっては負担になる可能性があるため、注意が必要です。

ただし、近年では高反発ウレタンやプロファイル加工を施した薄型マットレスも登場しており、ある程度の寝心地改善が期待できる製品も増えています。

短期間の使用や来客用、子ども用としての用途には適しており、価格もリーズナブルです。

寝心地を重視する場合は、トッパーとの併用や下にすのこマットを敷くなどの工夫で、快適性を高めることも可能です。利便性とコスパを重視する方にはおすすめのタイプといえるでしょう。

寝心地に与える影響2・標準厚(10〜14cm)のマットレスの寝心地

マットレスの厚さが【10〜14cm】の標準タイプは、寝心地・サポート力・価格のバランスに優れたモデルとして、多くのユーザーに選ばれています。

この厚さは、床に直置きしても底付き感が少なく、体全体をしっかりと支える安定感があるため、毎日の使用にも十分対応できるのが特徴です。

特に、高反発ウレタンや多層構造のマットレスがこの厚さ帯に多く、寝返りがしやすく自然な寝姿勢を保ちやすいというメリットがあります。

これにより、腰や背中への負担が軽減され、朝起きたときの疲労感を抑える効果も期待できます。

また、収納性にも優れており、折りたたみ可能なタイプも多く、限られたスペースでも扱いやすいのも魅力のひとつです。価格帯も中程度で、コストパフォーマンスに優れた寝具を探している方に最適です。

このように、10〜14cmの標準厚マットレスは、寝心地の良さと実用性を兼ね備えた、初心者にもおすすめできる厚みといえるでしょう。

寝心地に与える影響3・厚めのマットレス(15cm以上)の寝心地のメリット

マットレスの厚さが【15cm以上】の厚めタイプは、寝心地の快適さを最優先したい方に非常におすすめの高機能モデルです。

この厚さになると、体圧分散性やサポート力が格段に高まり、長時間寝ても身体への負担が少なく、深い眠りをサポートしてくれます。

特に、多層構造や高密度ウレタン、ポケットコイルなどの高品質素材が使われることが多く、腰や肩など負担がかかりやすい部位をしっかり支える構造が整っています。

そのため、腰痛や肩こりに悩む方にとって理想的な寝心地を提供する厚みといえるでしょう。

さらに、底付き感がほとんどなく、まるで包み込まれるような安心感のある寝心地も大きな魅力です。ベッドフレームと併用すれば、より高級感のある寝室空間が演出できます。

価格帯は中~高価格帯が中心となりますが、高い耐久性と快適性を兼ね備えているため、長期的に見ればコストパフォーマンスの高い選択肢です。睡眠の質にこだわる方には、15cm以上のマットレスが最適です。

マットレスの厚さと用途や機能の関係性について

マットレス選びにおいて「厚さ」は見た目だけの違いではなく、用途や機能性に大きな影響を与える重要な要素です。

厚みの違いによって、寝心地はもちろん、体圧分散性や通気性、収納性、さらには使用する場所までが変わってきます。

たとえば、薄型マットレスは軽量で持ち運びやすく、来客用や一時的な使用に最適ですが、サポート力に劣ることも。

一方で、厚さのあるマットレスは寝心地や体へのサポート力に優れ、主寝具として長期使用に適している反面、収納にはやや不向きです。

また、マットレスの厚さは使用される素材の種類や構造にも影響し、それによって機能性や価格も大きく左右されます。

つまり、厚さを選ぶことは、そのまま使用シーンに合ったマットレスを選ぶための大切な判断基準となるのです。

この記事では、マットレスの厚みと用途・機能との関係性について詳しく解説し、あなたにぴったりの一枚を見つけるお手伝いをいたします。

用途や機能の関係性1・【薄型(5〜9cm)】軽量&収納性重視の用途に最適

マットレスの厚さが【5〜9cm】の薄型タイプは、軽量で持ち運びやすく、限られたスペースでも使いやすい収納性の高さが最大の特徴です。

このタイプのマットレスは、来客用や子ども用、短期利用に非常に適しており、使わないときはコンパクトに畳んで収納できる点が大きな魅力です。

また、価格も比較的リーズナブルで、コストを抑えたい方に人気があります。たとえば、ワンルームでの一人暮らしや、布団のように日中は片付けたいというライフスタイルにフィットする厚みです。

ただし、体圧分散性やクッション性は厚めのマットレスに比べて劣るため、毎日の長時間使用には不向きな場合もあります。

快適性を高めたい場合は、敷きパッドやマットレストッパーとの併用がおすすめです。薄型マットレスは、収納性・利便性・価格重視の方に最適な選択肢といえるでしょう。

用途や機能の関係性2・【中厚(10〜14cm)】日常使いと直置きに最適なバランス型

マットレスの厚さが【10〜14cm】の中厚タイプは、日常使いに適した“バランス型”として、多くのユーザーに選ばれている厚さです。

この厚さは、床に直置きしても底付き感が少なく、十分なサポート力と体圧分散性を発揮するのが大きな特徴です。

特に、高反発ウレタンや多層構造の中厚マットレスは、寝返りがしやすく、自然な寝姿勢を保ちやすいため、腰や背中への負担を軽減します。これにより、腰痛予防や質の高い睡眠を求める方にもおすすめです。

また、折りたたみ可能なモデルも多く、収納性や取り扱いやすさにも優れているため、スペースの限られた住宅でも無理なく使用できます。

価格帯も中程度で、機能性とコストのバランスが取れたモデルが豊富に揃っています。

このように、【10〜14cm】の中厚マットレスは、快適な寝心地と実用性を両立した、まさに日常使いに最適な厚みです。

用途や機能の関係性3・【厚め(15cm〜20cm以上)】機能性・快適性重視の高性能タイプ

マットレスの厚さが【15cm〜20cm以上】ある「厚めタイプ」は、機能性と快適性を最優先したい方におすすめの高性能マットレスです。

この厚さになると、高反発ウレタン、多層構造、ポケットコイルなど、優れた素材や設計が採用されることが多く、体圧分散性・サポート力・通気性のすべてにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。

特に注目すべきは、寝心地の快適さと体へのフィット感です。

厚さがあることで、腰や肩などへの圧力が分散され、長時間の睡眠でも疲れを感じにくい設計になっています。そのため、腰痛や肩こりに悩む方、睡眠の質を向上させたい方に最適です。

また、底付き感がなく、高級感のある寝心地を求める方にもぴったり。ベッドフレームとの相性も良く、主寝具としての使用に最も適しています。

価格帯は中〜高価格帯となりますが、耐久性が高く、長期的に使用できるためコストパフォーマンスも優れています。

このように、【15cm〜20cm以上】の厚めマットレスは、機能性・快適性・長期使用を重視する方に最適な一枚です。

マットレスの厚さと価格の関係について

マットレスを選ぶ際、「厚さ」は寝心地や使用感だけでなく、価格にも大きな影響を与える重要な要素です。

一般的に、マットレスの厚みが増すほど使用される素材の量が多くなり、構造も複雑になるため、価格が高くなる傾向にあります。

特に、15cm以上の厚めのマットレスには、多層構造や高機能素材(高反発ウレタンやポケットコイルなど)が使用されることが多く、快適性と耐久性を重視したプレミアムモデルが中心です。

一方で、5〜9cmの薄型マットレスは、軽量で収納しやすく、価格も比較的リーズナブルです。来客用や短期利用に適しており、コストを抑えたい方に選ばれています。

中間の【10〜14cm】の標準厚は、機能性と価格のバランスが取れており、日常使いに適したコストパフォーマンスの高い厚さといえるでしょう。

この記事では、マットレスの厚みと価格の関係性について詳しく解説し、それぞれの価格帯で得られる寝心地や機能の違いを明らかにします。ご自身のライフスタイルに合った選び方の参考にしてください。

厚さと価格の関係1・【薄型(5〜9cm)】価格が安く、短期用途に最適

マットレスの厚さが【5〜9cm】の薄型タイプは、価格を抑えつつ必要最低限の機能を求める方に最適な選択肢です。

特に、来客用や一時的な利用、子ども用寝具などの短期的な用途に適しており、コンパクトに折りたためる収納性の高さが大きな魅力です。

この厚さのマットレスは、使用される素材が少ないぶん製造コストも低く、5,000円〜15,000円前後と価格が非常にリーズナブルです。

そのため、コストパフォーマンスを重視する方や、初めてマットレスを購入する方にも選ばれやすい傾向があります。

ただし、体圧分散性やサポート力は厚みのあるマットレスに比べてやや劣るため、長時間の使用や腰痛対策には不向きな場合もあります。

快適性を高めたい場合は、マットレストッパーや敷きパッドを併用することで底付き感を軽減する工夫が有効です。

このように、【薄型(5〜9cm)】のマットレスは、価格重視・短期利用・省スペースを求める方にとって、非常に使い勝手の良いアイテムといえるでしょう。

厚さと価格の関係2・【標準厚(10〜14cm)】価格と性能のバランスが良い

マットレスの厚さが【10〜14cm】の標準厚タイプは、価格と性能のバランスが非常に優れており、日常使いにもっとも適した厚さといえます。

この厚さは、体圧分散性・サポート力・通気性のすべてにおいて一定の機能を備えており、快適な寝心地を確保しながらもコストを抑えたい方におすすめです。

価格帯はおおよそ10,000円〜30,000円前後が中心で、高反発ウレタンや多層構造を採用したモデルなど、腰痛対策や寝姿勢をサポートする機能も搭載されている製品が豊富です。

加えて、折りたたみ可能なタイプも多く、収納性や取り扱いのしやすさにも優れています。

また、床に直置きしても底付き感が少なく、ベッドフレームなしでも快適に使えるのがこの厚みの魅力です。寝心地を重視しつつ、予算も意識したいという方には、まさに“ちょうどいい”選択肢といえるでしょう。

このように、【標準厚(10〜14cm)】のマットレスは、機能性と価格の両方を求めるユーザーに最適なバランス型マットレスです。

厚さと価格の関係3・【厚め(15cm〜20cm以上)】高機能で高価格の上位モデル

マットレスの厚さが【15cm〜20cm以上】のタイプは、機能性と快適性にこだわった“上位モデル”として位置付けられる高性能マットレスです。

この厚さになると、高反発ウレタン、ポケットコイル、多層構造など、質の高い素材や技術が採用されることが多く、体圧分散性・耐久性・通気性のすべてにおいて優れた性能を発揮します。

そのぶん価格も高めで、30,000円〜50,000円以上のモデルが中心となりますが、長期的な使用に耐える高い耐久性と、腰や肩の負担を軽減する上質な寝心地が得られるため、コストパフォーマンスの面でも非常に優秀です。

さらに、底付き感がまったくなく、ベッドフレームとの相性も良いため、主寝具として使用するには最適な厚みです。

睡眠の質を重視する方や、腰痛・肩こり対策としてマットレスを選ぶ方には、この厚めの高機能モデルが特におすすめです。

このように、【厚さ(15cm〜20cm以上)】のマットレスは、快適性・機能性・耐久性をすべて求める方にふさわしいプレミアムな選択肢といえるでしょう。

マットレスの厚さの特徴や寝心地に与える影響などまとめ

ここまで【マットレスの厚さによる特徴や寝心地と用途や価格の違い】について詳しくご紹介してきました。マットレスの厚みは、単なる見た目の差ではなく、寝心地・使用目的・価格帯に直結する非常に重要な選定要素です。

まず、【薄型(5〜9cm)】は、価格が安く、軽量で折りたたみやすいため、来客用や子ども用、短期的な用途に最適です。

収納性にも優れていますが、体圧分散性やサポート力には限界があり、長時間の使用には向いていない場合があります。

次に、【標準厚(10〜14cm)】のマットレスは、日常使いにちょうど良く、寝心地と価格のバランスが非常に良好です。

床に直置きしても底付き感が少なく、折りたたみ可能なモデルも多く収納性にも配慮されています。コストパフォーマンスを重視したい方におすすめです。

そして、【厚め(15cm〜20cm以上)】のタイプは、高反発素材やポケットコイル、多層構造などを採用した高機能モデルが多く、腰や肩へのサポート力が非常に高いのが特長です。

価格はやや高めですが、睡眠の質を重視したい方や、腰痛・肩こり対策としてマットレスを選ぶ方には最適な選択肢となります。

このように、マットレスの厚みは「寝心地」だけでなく、ライフスタイルや体格、使用シーン、予算にまで影響する要素です。

ご自身に合ったマットレスを見つけるためには、厚みごとの特徴をしっかりと理解し、それぞれの用途や価格帯を比較して選ぶことが大切です。

今後マットレスを選ぶ際は、「厚さ」にも注目して、自分にぴったりの1枚を見つけてください。