ごくみんマットレスは洗濯できる?カバーや中材の洗い方と清潔に保つお手入れ方法

ごくみんマットレスは洗濯できる?モデルごとの違いを解説

毎日使うマットレスは、汗や皮脂、寝ている間の湿気を吸収しやすく、知らないうちに汚れやニオイが気になってしまいます。

特に腰や肩に負担をかけないように選んだごくみんマットレスだからこそ、清潔に長く使いたいと思う方は多いのではないでしょうか。

「丸洗いできるのか?」「カバーだけ洗えばいいのか?」と悩むのは自然なことです。

実はごくみんマットレスには複数のモデルがあり、洗濯できる範囲が異なります。

ここでは、エアウォッシュマットレスと通常モデルの違いを分かりやすく解説し、さらに安全にお手入れするために欠かせない洗濯表示の確認ポイントも紹介します。

初心者の方でも迷わず実践できるように丁寧にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

エアウォッシュマットレスは中材ごと丸洗い可能

エアウォッシュマットレスは、ごくみんシリーズの中でも特に清潔さを重視したモデルです。

最大の特徴は、中材ごと水洗いできる点にあります。

日常的に寝汗や湿気が気になり、カビやダニの繁殖を心配している方には特におすすめです。

肩や腰にかかる負担を軽減するための高反発ウレタンを使いながらも、シャワーで洗える設計になっているので、衛生面と寝心地の両立が可能です。

洗う際は浴室でシャワーを使い、水でしっかりすすいだあと陰干しするのが基本です。

乾燥が不十分だとカビの原因になるため、通気性のよい場所で時間をかけて乾かすことが大切です。

洗えるマットレスはまだ珍しいため、アレルギー対策や小さなお子様、ペットと一緒に寝るご家庭でも安心して選ばれています。

【比較表:エアウォッシュマットレスの特徴】

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 洗濯可能範囲 | 中材ごと水洗いOK |

| 乾燥方法 | 陰干し推奨 |

| メリット | 衛生的・カビ対策・アレルギー予防 |

| 向いている方 | 清潔重視、子供やペットと使う方 |

通常モデルはカバーのみ洗濯できる

通常のごくみんマットレスは、中材自体を洗うことはできません。

理由は、内部に使われているウレタンフォームが水分を吸収すると乾きにくく、劣化やカビのリスクが高まるからです。

そのため、洗濯可能なのは取り外しできるカバー部分のみとなります。

寝汗や皮脂汚れはカバーにたまりやすいので、定期的に洗うだけでも十分に清潔さを保てます。

特に、肩や腰のサポート力を長持ちさせたい方は、中材を濡らさずに外側のカバーをこまめに洗うことがポイントです。

洗う際は洗濯ネットを使い、乾燥機ではなく自然乾燥を選ぶことで、生地の傷みを防ぎやすくなります。

【比較表:通常モデルの特徴】

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 洗濯可能範囲 | カバーのみ |

| 乾燥方法 | 自然乾燥 |

| メリット | 手軽に清潔を保てる |

| 向いている方 | コスパ重視、基本的な衛生管理をしたい方 |

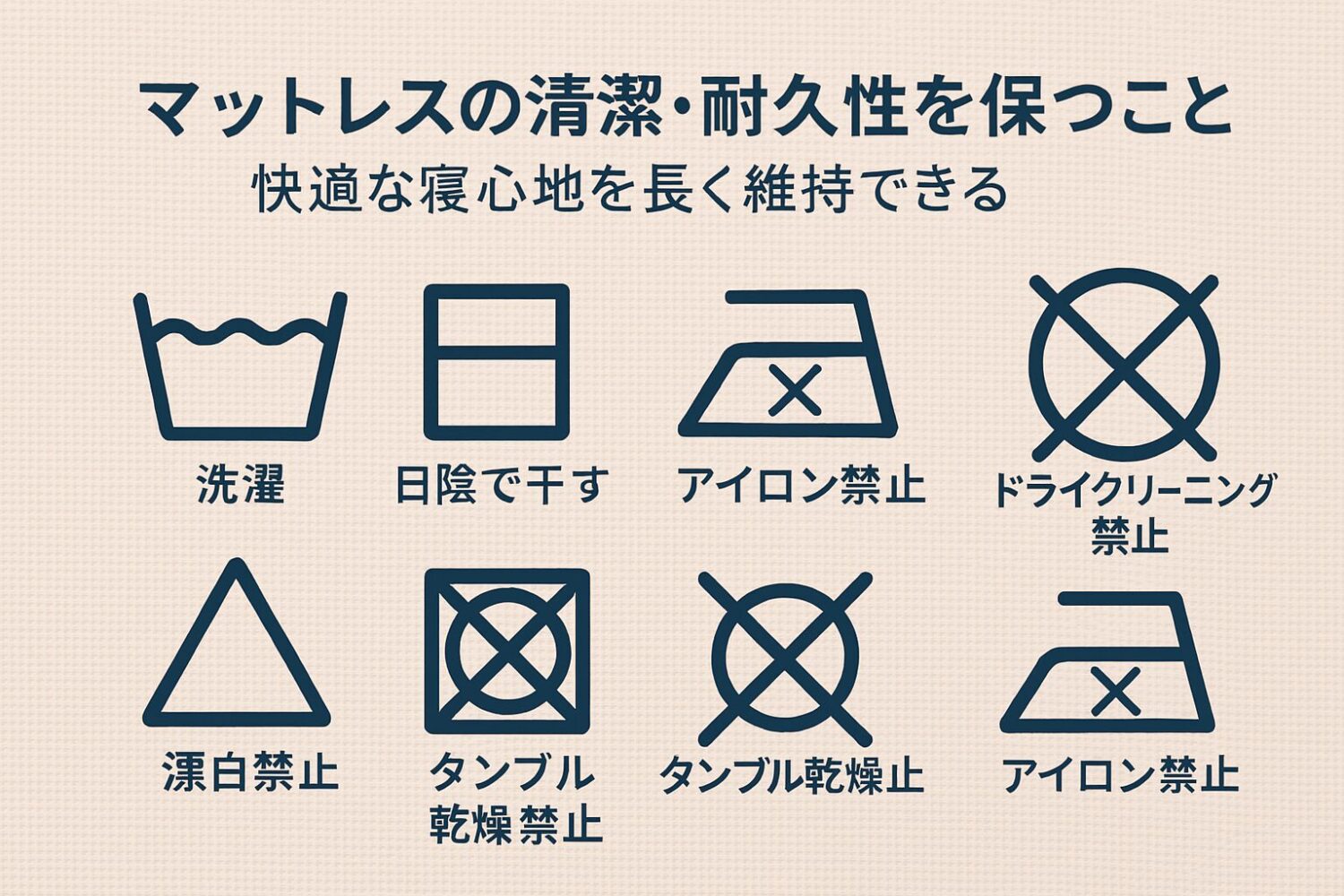

洗濯表示を確認する重要性

ごくみんマットレスを長く使うために欠かせないのが、洗濯表示の確認です。

同じシリーズでもモデルによって素材や仕様が異なり、洗い方を間違えると中材が劣化したり、カバーが縮んだりする可能性があります。

「水洗い可」「手洗いのみ」「陰干し必須」などの表示は、製品に合ったお手入れをするための大切な指標です。

例えば、エアウォッシュマットレスは中材ごと洗えるとされていますが、熱湯や洗剤の種類によっては素材を傷める場合があります。

また、通常モデルのカバーも乾燥機にかけてしまうと、生地が縮んでファスナーが閉まりにくくなることがあります。

初心者の方は、つい一般的な洗濯方法で対応しがちですが、必ずタグの表示を確認し、正しい方法で行うことが安心につながります。

ごくみんマットレスのカバー洗濯方法

マットレスのカバーは、毎日直接肌に触れる部分だからこそ、汗や皮脂汚れが蓄積しやすいものです。

「清潔を保ちたいけれど、正しい洗い方が分からない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

特に肩や腰にやさしいごくみんマットレスを選んだ方は、寝心地を損なわず長く快適に使いたいはずです。

そこで大切になるのが、正しいカバーの洗濯方法です。

ここでは洗濯機を使う際の注意点や乾燥の仕方、さらに洗濯頻度や長持ちさせるコツまで丁寧に解説します。

初心者の方でも迷わず実践できる内容ですので、毎日の睡眠環境をより清潔に保ちたい方はぜひ参考にしてください。

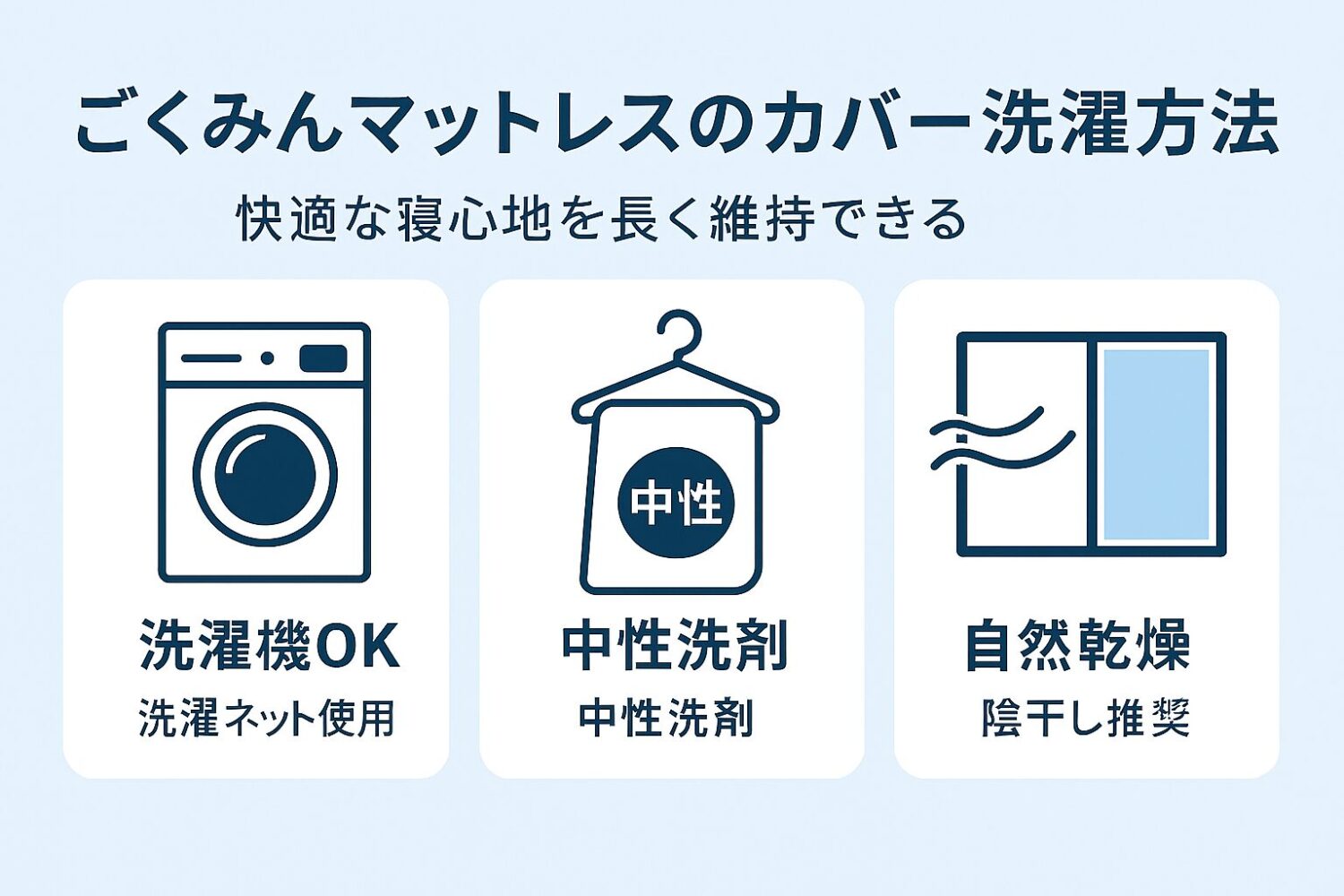

洗濯機で洗えるカバーと注意点

ごくみんマットレスのカバーは、基本的に取り外して洗濯機で洗うことができます。

ただし、ファスナーをきちんと閉めて洗濯ネットに入れることが大切です。

そのまま洗うと、生地の伸びやファスナーの破損につながることがあります。

また、洗剤は中性洗剤を使用するのが安心です。

漂白剤や柔軟剤は繊維を傷めたり吸湿性を損なったりする可能性があるため避けましょう。

特に寝汗が気になる方や、敏感肌の方は、香料が少ない洗剤を選ぶと安心して使えます。

洗濯機のモードは「弱」や「ドライコース」がおすすめで、優しく洗うことで型崩れを防ぎやすくなります。

こうした少しの工夫で、カバーの寿命が大きく変わります。

【ごくみんマットレスカバーの洗濯ポイント】

| 項目 | おすすめ方法 |

|---|---|

| 洗剤 | 中性洗剤(漂白剤・柔軟剤は避ける) |

| 洗濯機モード | 弱水流・ドライコース |

| 準備 | ファスナーを閉めて洗濯ネットへ |

乾燥機は避けて自然乾燥がベスト

洗濯が終わった後、つい乾燥機を使いたくなる方もいるかもしれません。

しかし、ごくみんマットレスのカバーは熱に弱いため、乾燥機の使用はおすすめできません。

高温で乾かすと生地が縮んだり、型崩れの原因になったりするからです。

最適なのは、風通しの良い場所での自然乾燥です。

直射日光に長時間さらすと色あせや生地の硬化につながるため、陰干しを選ぶと安心です。

特に花粉の季節や梅雨時期は、室内でサーキュレーターや除湿機を併用すると、清潔に仕上げることができます。

しっかりと乾かすことで、カビや雑菌の繁殖を防ぎ、快適な寝心地を保てます。

「乾燥に時間がかかるのは面倒」と思うかもしれませんが、自然乾燥はカバーを守るために必要なステップです。

丁寧にケアすることで、結果的に買い替えの頻度を減らし、長く愛用できるようになります。

洗濯頻度の目安と長持ちさせるコツ

「どのくらいの頻度で洗えばいいの?」と迷う方も多いでしょう。

ごくみんマットレスのカバーは、一般的には1〜2か月に1度の洗濯が目安です。

ただし、寝汗をかきやすい方やアレルギー体質の方は、2〜3週間に1度洗うとより清潔に保てます。

さらに長持ちさせるための工夫として、防水シーツやベッドパッドを併用する方法があります。

これらを使えば汗や皮脂が直接カバーに浸透するのを防ぎ、洗濯の手間も減らせます。

また、季節ごとにカバーを交換してローテーションするのもおすすめです。

複数枚を使い回すことで生地への負担が分散し、結果的に耐久性が高まります。

【洗濯頻度と工夫の比較表】

| ライフスタイル | 洗濯頻度の目安 | 工夫ポイント |

|---|---|---|

| 一般的な使用 | 1〜2か月に1回 | 防水シーツの併用 |

| 汗をかきやすい方 | 2〜3週間に1回 | ベッドパッドを活用 |

| アレルギー体質の方 | 2週間に1回 | 複数カバーでローテーション |

こうした工夫を取り入れることで、常に快適で清潔な睡眠環境を保ちながら、朝の目覚めもより爽快になります。

ごくみんマットレス本体の汚れ対処法

マットレスを使っていると、汗や皮脂、飲み物のこぼれなど、どうしても汚れがついてしまいます。

特にごくみんマットレスのように直接肌に触れる時間が長い寝具は、清潔に保つことで快適な睡眠が得られやすくなります。

しかし「本体にシミができてしまった」「臭いが気になる」「子供のおねしょで困った」という経験をされた方も多いのではないでしょうか。

誰にでも起こり得ることだからこそ、焦らずに正しい方法で対処することが大切です。

汚れを放置してしまうと、カビやダニの原因となり、寝心地だけでなく健康面にも悪影響を与えることがあります。

ここでは初心者の方でもできる、ごくみんマットレス本体の汚れ別の対処法をご紹介します。

すぐに実践できる方法ばかりですので、ぜひ参考にしてください。

シミ・臭いには中性洗剤と重曹を活用

マットレスのシミや臭いに悩まれている方には、中性洗剤と重曹の組み合わせがおすすめです。

まず中性洗剤をぬるま湯に薄めてタオルに含ませ、汚れ部分を軽くたたくように拭き取ります。

このとき強くこすると生地を傷めてしまうので注意してください。

シミが落ちにくい場合は、重曹を水に溶かしたスプレーを吹きかけ、乾いた布で吸い取るようにしましょう。

重曹は消臭効果もあるため、気になるニオイ対策にも役立ちます。

表にすると以下のように整理できます。

| 汚れの種類 | 使用するもの | ポイント |

|---|---|---|

| 食べ物・飲み物のシミ | 中性洗剤 | 叩き拭きで優しく処理 |

| 汗や皮脂による臭い | 重曹 | スプレーして拭き取り、消臭効果あり |

清潔な状態を保つことで、寝心地が格段に良くなります。

カビ対策はアルコールや酸素系漂白剤

マットレスにカビが出てしまうと、見た目だけでなく健康への影響も心配になります。

特に湿気の多い季節や、通気性が悪い環境ではカビが発生しやすいので注意が必要です。

軽いカビならアルコールスプレーを吹きかけて拭き取るだけでも十分効果があります。

一方で黒カビが広がってしまった場合は、酸素系漂白剤を水に薄め、布に含ませて叩き取る方法が有効です。

ただし塩素系漂白剤は生地を傷める可能性があるため避けましょう。

以下の表で確認してください。

| カビの程度 | 使用するもの | 対処法 |

|---|---|---|

| 軽い白カビ | アルコール | 吹きかけて拭き取る |

| 黒カビが広範囲 | 酸素系漂白剤 | 薄めて布で叩き取り |

カビを防ぐには日常的な換気や除湿も重要です。

清潔な環境を意識することで、快適な睡眠が保てます。

おねしょや尿にはクエン酸が効果的

小さなお子さんがいるご家庭では、おねしょや尿による汚れが気になることもありますよね。

この場合はアルカリ性の尿を中和してくれるクエン酸が効果的です。

まずはタオルでしっかり水分を吸い取ります。

次にクエン酸を水に溶かしたスプレーを汚れ部分に吹きかけ、乾いた布でたたくように拭きましょう。

最後に風通しの良い場所でしっかり乾燥させることが大切です。

以下の表にまとめます。

| 汚れの原因 | 使用するもの | 手順 |

|---|---|---|

| おねしょ・尿 | クエン酸水 | 吸水→スプレー→拭き取り→乾燥 |

この方法なら臭い残りを防ぐことができ、衛生的に安心して使い続けられます。

お子さんがいるご家庭でも清潔に保てるので、安心して眠れる環境が整います。

ごくみんマットレスを清潔に保つお手入れ習慣

マットレスは毎日の睡眠を支える大切な存在ですが、実は湿気やホコリが溜まりやすく、放っておくと寝心地や耐久性に影響が出てしまいます。

特に肩や腰に負担を感じやすい方や、朝スッキリ目覚めたい方にとって、マットレスの清潔さは快眠に直結する重要なポイントです。

「でも、どうやってお手入れすれば良いの?」と迷う方も多いでしょう。

そこで、日常で取り入れやすい簡単なお手入れ習慣をご紹介します。

無理なく続けられる方法を知っておけば、いつでも快適な眠りを守ることができます。

少しの工夫でごくみんマットレスを清潔に保ち、長く愛用できるようにしましょう。

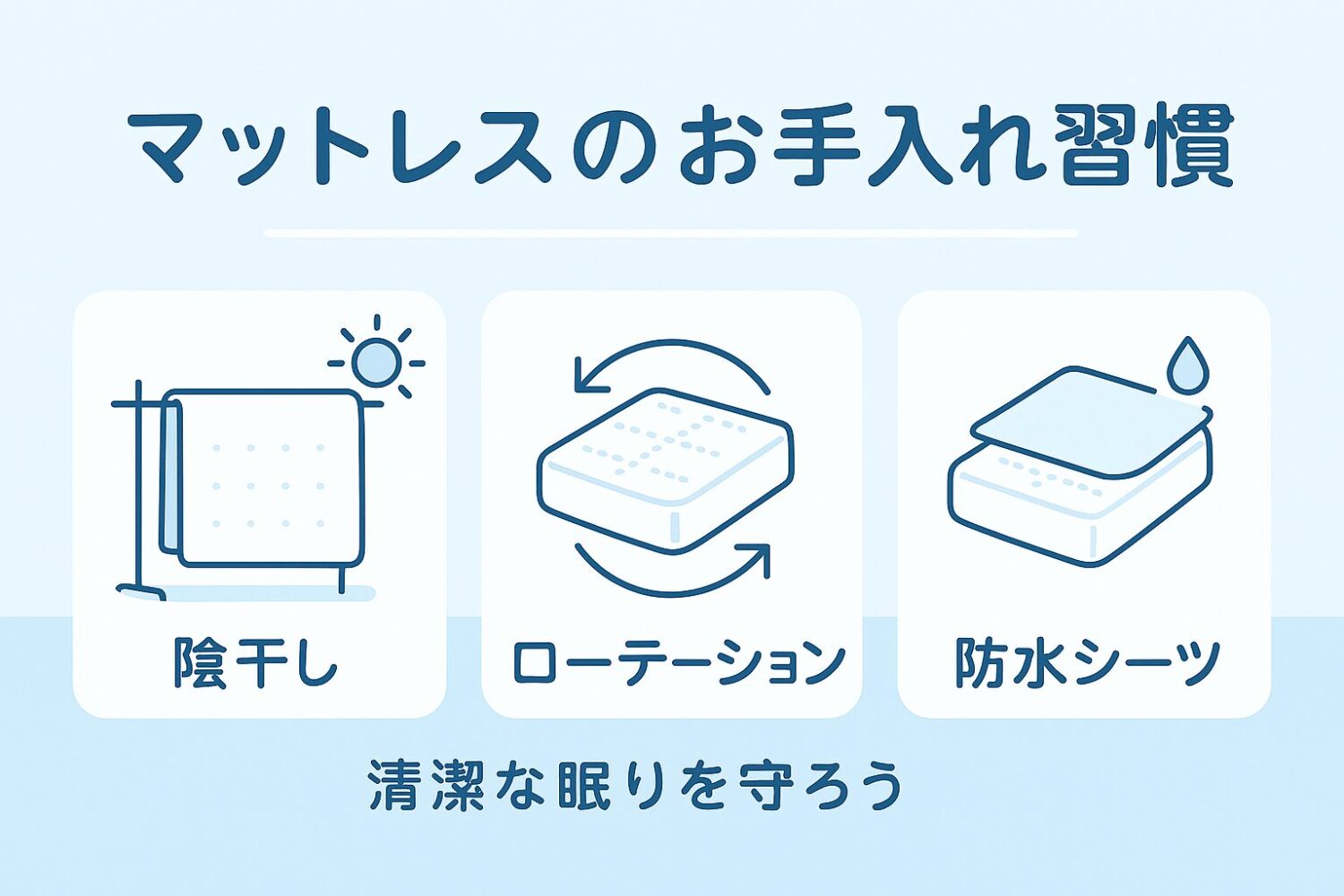

定期的に陰干しして湿気を防ぐ

マットレスは体から出る汗や湿気を吸収するため、放置するとカビやダニの原因になりやすいです。

そこで大切なのが、定期的に陰干しする習慣です。

直射日光ではなく風通しの良い場所で立てかけるだけで、内部にこもった湿気を効率的に逃がすことができます。

特に梅雨や冬場は湿気がこもりやすいため、1〜2週間に一度は陰干しするのがおすすめです。

陰干しの効果をまとめると以下の通りです。

| 項目 | 効果 |

|---|---|

| 湿気対策 | カビやダニの繁殖を防ぐ |

| 衛生面 | ニオイを軽減 |

| 快適さ | サラッとした寝心地が続く |

少し手間に感じるかもしれませんが、陰干しするだけで清潔さと快適さが格段に変わります。

忙しい方でも、週末に習慣化すると続けやすいですよ。

ローテーションでへたりを軽減

毎日同じ場所に体重がかかると、マットレスはどうしても部分的にへたりやすくなります。

特に腰や肩のあたりは負担が集中するため、寝心地のバランスが崩れる原因になってしまいます。

そこで有効なのが、マットレスを定期的にローテーションすることです。

上下・表裏を入れ替えて使うだけで、負担が均等になり、ヘタリを防ぐことができます。

この習慣を取り入れることで、結果的にマットレスの寿命を延ばすことにもつながります。

| 方法 | 頻度 | 効果 |

|---|---|---|

| 上下を入れ替える | 3か月に1回 | 腰部分のへたりを軽減 |

| 表裏を裏返す | 半年に1回 | 均等な使用で寿命を延ばす |

このちょっとした工夫だけで、寝心地が長く維持されるので、身体への負担も減りやすくなります。

「最近少し沈みを感じるな」と思ったら、すぐにローテーションを試してみると良いでしょう。

防水シーツやベッドパッドで予防する

マットレスを清潔に保つためには、直接汚れがつかないように予防することも大切です。

そこで役立つのが、防水シーツやベッドパッドです。

汗や飲み物をこぼしてしまった時でも、マットレス本体に染み込むのを防げるため、衛生的に使い続けられます。

さらに、ベッドパッドを敷くことで体圧分散のサポートにもなり、寝心地の改善にもつながります。

| アイテム | 役割 | メリット |

|---|---|---|

| 防水シーツ | 水分や汚れをブロック | 清潔さを長く維持 |

| ベッドパッド | 汗や皮脂の吸収 | 洗濯しやすく衛生的 |

| 組み合わせ使用 | ダブルガード効果 | 快適さと耐久性を両立 |

こまめに洗濯できるシーツやパッドを活用すれば、お手入れの負担を軽減しながら清潔を保てます。

毎日気持ちよく眠れる環境を整えるために、ぜひ取り入れてみてください。

ごくみんマットレスは洗濯できる?洗い方やお手入れ方法などまとめ

ここまで、「ごくみんマットレスは洗濯できる?」について、詳しく解説してきました。

マットレスは毎日使うものだからこそ、清潔に保てるかどうかは大切なポイントですよね。

特に肩や腰に負担を感じている方や、寝心地の良さを求めている方にとって、衛生的な環境で眠れるかどうかは睡眠の質にも直結します。

ただ「カバーは洗えるの?」「中材はどうやって手入れするの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

実際に私のところにも、汗や皮脂汚れが気になるけれど、洗い方が分からないというご相談をいただくことがよくあります。

その気持ちはとてもよく分かります。

マットレスは大きくて扱いにくいイメージがあるため、汚れたらどうするのか不安になりますよね。

でも安心してください。

ごくみんマットレスはカバーが外せる仕様になっており、家庭で洗濯機を使って洗うことができます。

清潔を保つための方法を整理すると、次のようになります。

| 部位 | お手入れ方法 | ポイント |

|---|---|---|

| カバー | 洗濯機で丸洗い可能 | ネットに入れて弱水流で洗うと安心 |

| 中材(ウレタンフォーム) | 水洗い不可・陰干しで乾燥 | 直射日光は避けて風通しの良い場所で干す |

| 普段のお手入れ | こまめなシーツ交換・掃除機で表面のホコリ除去 | ダニやカビの予防につながる |

カバーを定期的に洗濯すれば、汗や皮脂汚れを落とせて気持ちよく眠れます。

一方、中材は水に弱いため、直接洗うことは避けましょう。

湿気がこもりやすいので、ときどき立てかけて風を通してあげるだけでも長持ちにつながります。

さらに、ダニやカビの発生を防ぐためには、湿度対策も大切です。

布団乾燥機や除湿シートを活用すると、より清潔な環境をキープできます。

特に日本の梅雨時期や夏場は湿気が多いため、意識してケアすることをおすすめします。

こうしたお手入れを習慣にすることで、肩や腰にやさしい寝心地を長く保ちつつ、朝すっきりと目覚められる環境を整えられます。

マットレスは一度購入すると長く使うものだからこそ、日々のケアが睡眠の質を大きく左右します。

まとめると、カバーは洗濯機で手軽に清潔を保ち、中材は陰干しで湿気を防ぐのが基本です。

この方法を続けることで、ごくみんマットレスを快適に長く使い続けることができます。

清潔で心地よい睡眠環境を整えて、毎日の疲れをしっかり癒してくださいね。

ごくみんマットレスの口コミ|腰痛に効く?評判の寝心地や効果をレビュー

ごくみんマットレスは腰痛に効果あり?口コミ・評判と専門家の徹底解説【比較付き】

ごくみんマットレスの販売店はどこ?最安値・正規店・通販比較ガイド